Некомпактный миокард левого желудочка

Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ) относят к редким формам кардиомиопатии, имеющим генетическую обусловленность. Характерной особенностью патологии является наличие губчатого строения одного из двух стенок миокарда.

Гипертрабекулярный слой ЛЖ обращен к его полости, у которого снижена сократительная способность. Нарушения закладываются во время эмбрионального развития.

Клинические признаки заключаются в проявлении сердечной недостаточности, тромбоэмболического синдрома и нарушениях сократительной ритмики. Специфического лечения на данный момент нет, пациентам с терминальной стадией показана трансплантация сердца.

Содержание

Эпидемиология и классификация

Болезнь регистрируется как в детском, так и во взрослом возрасте. Наследственное происхождение аномалии подтверждается у 18–20% совершеннолетних и у 40–50% детей соответственно.

Распространённость в последнем случае выше – около 1,3% от общей популяции маленьких пациентов, у взрослых встречаемость заболевания ниже – 0,014 %. Однако важно понимать, что приведенная статистика должна считаться относительной, поэтому истинные цифры могут быть более значимыми.

Важно. Некомпактный миокард левого желудочка у лиц мужского пола диагностируется чаще – 55-80% от числа всех зарегистрированных случаев.

Патология формируется в период эмбрионального развития, во время образования пластов миокарда у плода. Главным признаком аномалии является развитие глубоких трабекул в ЛЖ и межжелудочковой перегородке, что негативно отображается на систолической способности сердечной камеры. У некоторых больных болезненный процесс может затрагивать и ткани правой стороны сердца.

Аномалия может иметь как спорадический, так и семейный характер. Последняя выявляется значительно чаще, поэтому болезнь классифицируют как ту, которая имеет наследственную предрасположенность.

В то же время ряд специалистов отмечают, что патологию можно считать и назальной формой, поскольку это может быть вторичным следствием других кардиологических болезней. В настоящее время данный вопрос остается дискуссионным.

Этиология

Есть несколько гипотез, объясняющих причины формирования заболевания.

Обобщая полученные научные данные, можно выделить две основные формы:

- Эмбриональная – заболевание обуславливается генными процессами (наследственность или мутагенез), что приводит к формированию неправильного (губчатого) строения миокарда левого желудочка и его межсердечной перегородки. Это объясняется мутированием цистрона G4.5, кодирующего образование таффазина. Патологии сцеплена с полом, т. е. наследуется с Х хромосомами. Кроме этого, описаны мутации других генов, например, α-дистробревина и транскрипционного фактора NKX 2.5.

- Гипотеза функциональной дезадаптации, как вероятные изменения при развитии кардиомиопатии. Данная теория не обуславливается генными изменениями во время внутриутробного развития плода. Мнение подкрепляется зарегистрированными факторами, когда синдром НМЛЖ у взрослых больных не регистрировался на более ранних обследованиях при ультразвуковом обследовании сердца.

Заметка. Заболевание может наследоваться с половыми Х-хромосомами по рецессивному типу. Это означает, что женщины (даже не являющиеся больными) могут иметь в геноме и передавать по наследству НМЛЖ. Например, вероятность того, что мальчики, рожденные ими, будут иметь мутационный ген составляет примерно 50%. Все дочки такой матери не будут больными, однако, каждая вторая девочка станет носительницей опасного гена.

Симптоматика и диагностика

Клиническая картина разнообразна, зависит от степени поражения и уровня патогенеза. Довольно часто первые признаки уже заметны в детском возрасте.

На болезнь указывает:

- возникновение и усугубление признаков сердечной недостаточности;

- патологические изменения иннервации;

- ненормальные изменения, связанные с сократительной деятельностью и ритмикой;

- систолическая дисфункция левого желудочка;

- гипертрофическая и рестриктивная кардиомиопатия;

- появление некоторых симптомов синдрома Барта;

- тромбообразование в трабекулярной зоне и возникновение осложнений;

- мышечная дистрофией Беккера (случается редко);

- неожиданная клиническая смерть, как итог заболевания.

Поскольку указанные признаки свойственны другим кардиологическим заболеваниям, диагностика часто бывает достаточно затруднена. Основные методы обследования обозначены в таблице и на закрепленном в статье видео.

Таблица. Способы диагностики некомпактного миокарда левого желудочка:

| Метод | Характеристика |

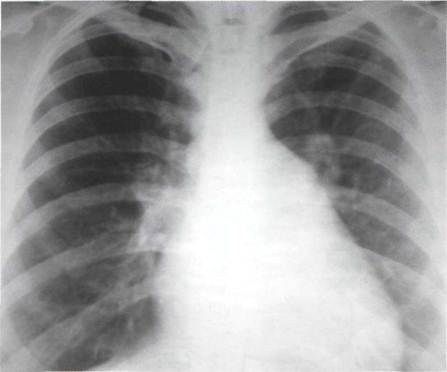

| Помогает визуализировать на фото наличие аномальных изменений в сердце. | |

| Другое название – УЗИ сердца. Является основным методом обследования состояния миокарда, показания обследования становятся основой для постановки диагноза. | |

| Томографии несмотря на хороший уровень визуализации сердечных структур при губчатом миокарде на данный момент применяются не часто. | |

| Контрастное рентгенологическое обследование полостей сердца, показывает аномальные изменения морфологических структур. |

Диагностическую ценность в данном случае имеют исследования, позволяющие визуально оценить состояние сердца. Главный признак, на которой обращают внимание клиницисты при верификации заболевания это наличие глубоких трабекул в миокарде ЛЖ или межсердечной перегородке.

Как правило, аномалии локализуются на верней половине органа, а также на боковой и нижней стенках левого желудочка.

Основным и наиболее информативным диагностическим методом является ультразвуковое обследование сердца (ЭхоКГ), которое показывает:

- изменение величины стенок желудочка;

- выступы ЛЖ в сердечные полости;

- наличие трабекул;

- соотношение некомпактного слоя к истинному миокардиальному;

- межтрабекулярные синусы, а также характер кровотока в измененных полостях можно хорошо увидеть на цветной доплерографии;

- наличие других патологий.

МРТ позволяет получать снимки высокого качества с более четкими контурами. На них видны субэндокардиальные дефекты перфузии.

Диагностическую ценность несет ситуация, когда некомпактный слой миокарда превышает компактный в 2,3 или более раз. При наличии трабекул изменяется кровоток, что представляет повышенную вероятность образования тромбов и осложнений, связанных с ними. Завихрения и изменения кровотока хорошо можно визуализировать при доплерографии.

МТР, как и КТ – это современные и достаточно высокоинформативные диагностики, однако, пока их нужно относить к перспективным методикам обнаружения некомпактного миокарда левого желудочка. На данный момент в медицинской литературе встречается достаточно мало описания критериев томографической диагностики рассматриваемого симптома.

Сегодня МРТ и КТ остаются методами выбора, как средства лучшей визуализации, когда иные диагностические процедуры не позволяют точно выяснить патологические изменения в сердце.

Вентрикулографию или коронарографию показано делать всем пациентам с подозрительными клиническими проявлениями, чей возраст выше 30 лет. Это помогает дифференцировать болезни и исключить аномалии венечных артерий.

Лечение

Специфическая терапия синдрома НМЛЖ на данный момент отсутствует и в ближайшее время медицина не сможет найти адекватное этиотропное лечение.

В основном назначается симптоматическая терапия для устранения или облегчения клиники:

- хронической сердечной недостаточности;

- нарушений сердечной ритмики;

- профилактические мероприятия против образования тромбов и всевозможных осложнений, которые с ними связаны.

В определенных случаях эффективным может быть оперативное вмешательство. Тем не менее добиться успешного результата можно только при помощи трансплантации сердца.

В некоторых источниках можно найти информацию об успешной пересадке левого желудочка. При злокачественных синдромах показана имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

Прогноз

В общем прогноз является неблагоприятным. По статистике смертность в течение семилетнего периода составляет от 22 до 50%.

Основные причины летальных исходов состоят в патологии ритмики сердца или усугубленной недостаточности. Среди детей уровень смертности ниже и составляет около 18%.

Тут многое будет зависеть от уровня аномальных сегментов, того насколько функционально активен миокард (его сократительная способность), времени появления негативной клиники и скорости ее прогрессирования.

Заключение

Прошло более двадцати лет с момента описания синдрома некомпактного миокарда левого желудочка, однако, на сегодня нет четких регламентаций насчет диагностики, терминологии и классификации патологии. Не являются корректными методы исследования и верификации болезни, поэтому часто ее неверно трактуют и лечат.

В то же время высокие риски летальных исходов при НМЛЖ диктуют необходимость раннего обнаружения и высокой дифференциации диагноза. Верный подход к лечению позволит подбирать адекватную консервативную или радикальную терапию, что улучшит общие прогнозы и продолжительность жизни.